商品開発もできる!相愛大学管理栄養学科ブログを見に来てくださりありがとうございますm(__)m

今日は米の調理特性について実験をしました。

米の品種、浸漬時間によって炊飯後にどのような違いが出るのか調べました。

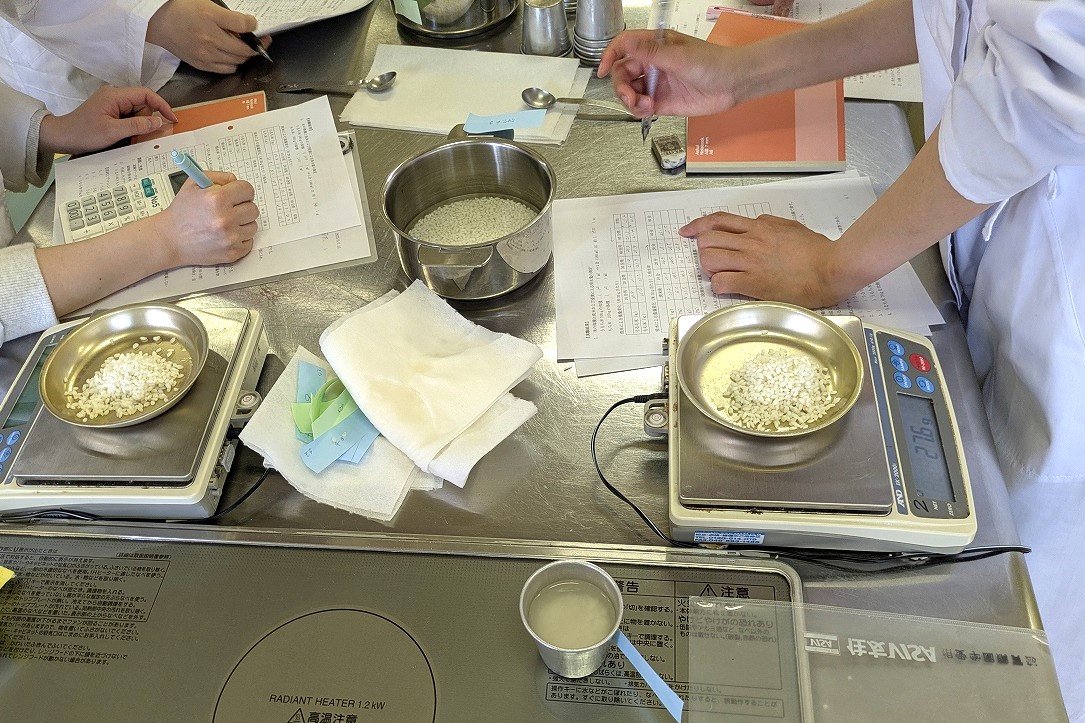

まずは米の計量からです。今回はうるち米ともち米を使いました。

うるち米とは普段よく食べられる精白米で、もち米はお餅やおかきなどに使われます。

それぞれ同じ分量ずつ5つに分けて、洗米します。

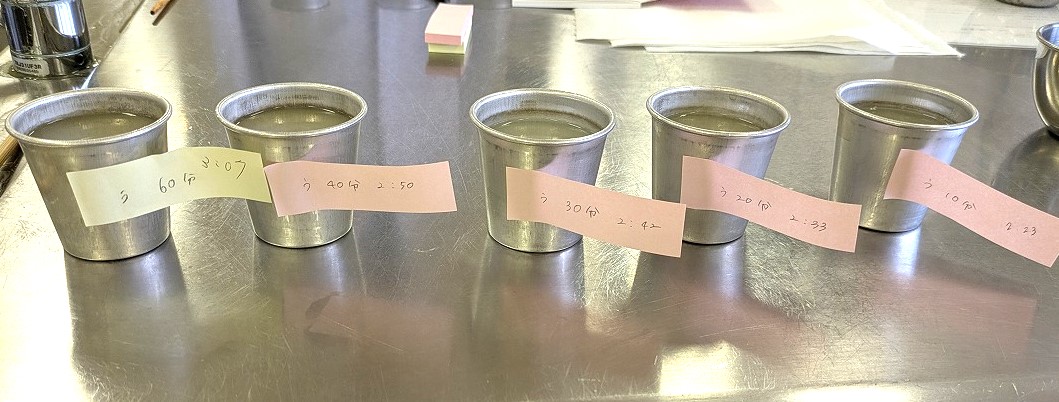

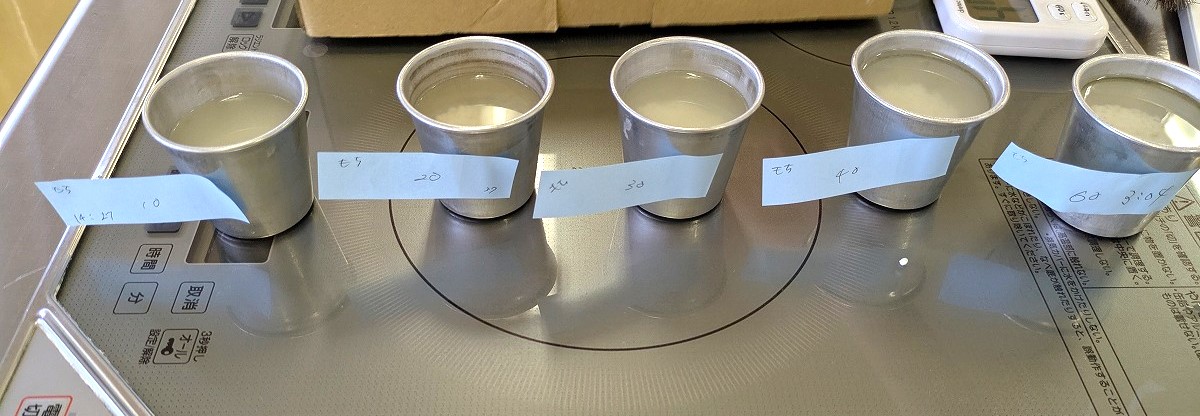

洗米後、重量を測って60分、40分、30分、20分、10分それぞれ浸漬します。

時間が経ったらそれぞれ浸漬後の重さを測ります。

浸漬前よりも米が水を吸水した分、重くなりました。浸漬時間が長いほど重くなりますね。

次はその米をそれぞれ鍋で炊飯します。

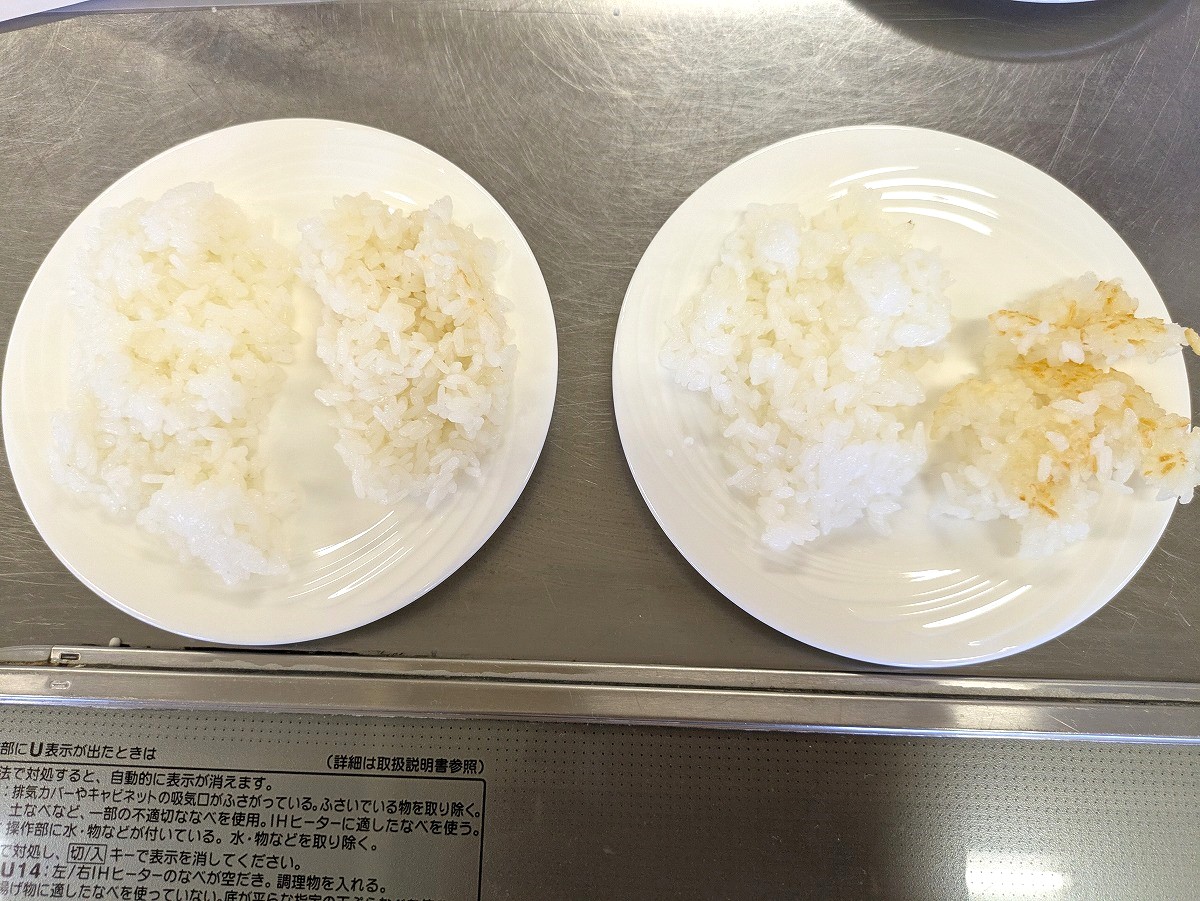

炊き上がったらうるち米は白飯、もち米はおこわになり、それぞれ光沢や硬さ、粘りなどを観察します。

試食もしてみました。味や食感の違いはあるかな?

米にはでんぷんが含まれていて、その成分に違いがあります。

うるち米は、アミロースとアミロペクチンで構成されていて、餅米はほぼ100%がアミロペクチンで構成されています。

この違いが、うるち米はふっくらとした食感、もち米は粘り気のある食感になります。

米の品種によって違いがあることが分かった実験となりました。

助手 寺川