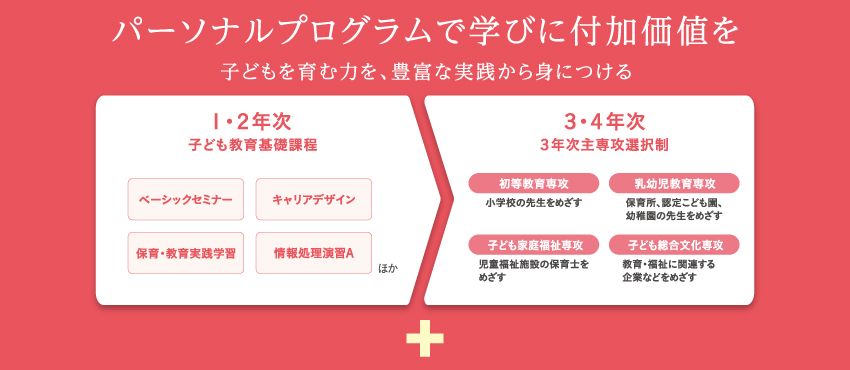

* 2024年4月に「子ども発達学科」から名称変更

※3年次主専攻選択制

子どもの未来を支える人に

「地域」や「子ども」とつながり合う。教育・保育の現場でいきる実践力を身につける。

相愛大学では、大学キャンパスの中で地域の親子と関わる機会が豊富にあります。安心できる環境での体験中心の学びから、子ども理解を深め、社会で活躍できる「先生力」「生きる力」が身につきます。

保育士資格・教員免許(幼稚園教諭・小学校教諭)取得課程

- 初等教育専攻

- 乳幼児教育専攻

- 子ども家庭福祉専攻

- 子ども総合文化専攻

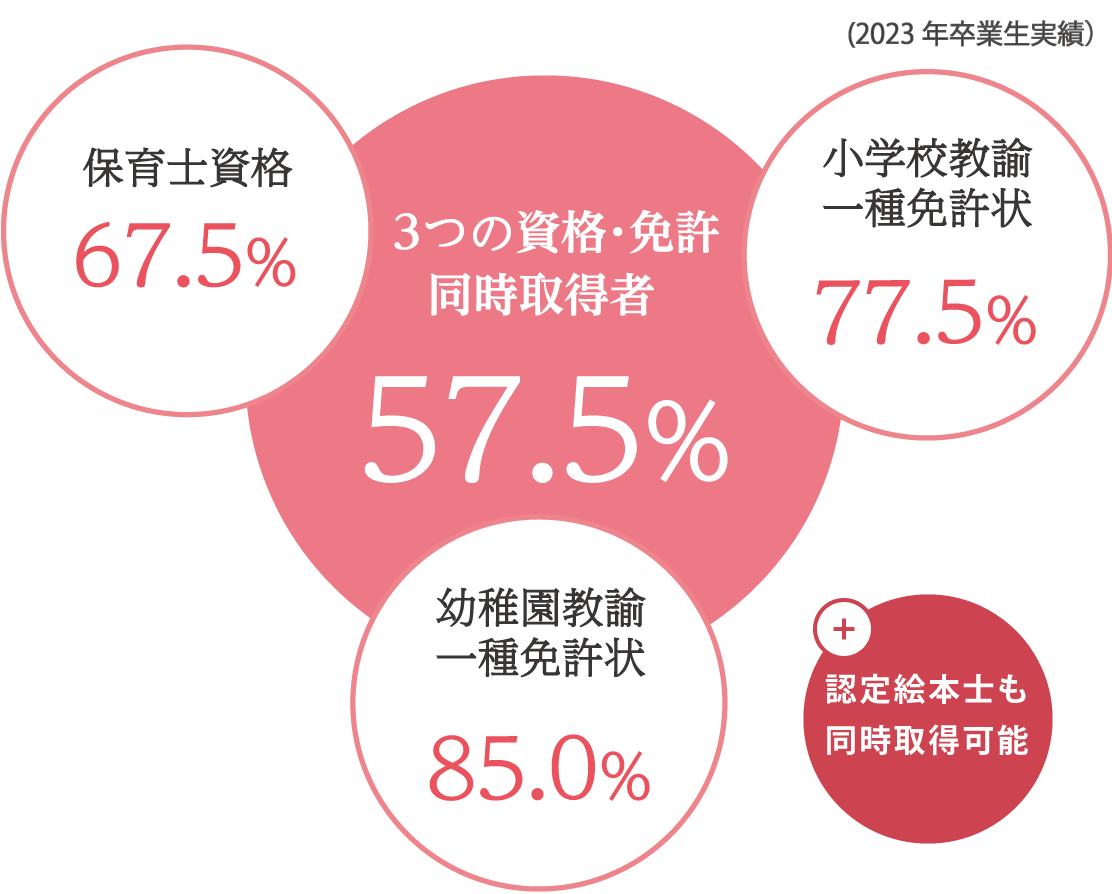

※どの専攻でも3つの資格・免許の同時取得をめざせます。

子ども教育学科の

学びの特色

キャンパス内で取り組む

「子ども支援の実体験」

4年間を通し授業の中で、地域の園児や小学生、親子とふれあう実践活動が数多くあります。キャンパス内にあるユニークで多彩な“いつもの”学修環境で、“いつもの”友人や教員と一緒に取り組む「子ども支援の実体験」です。キャンパス内での実践だからこそ安心して実力を養えます。

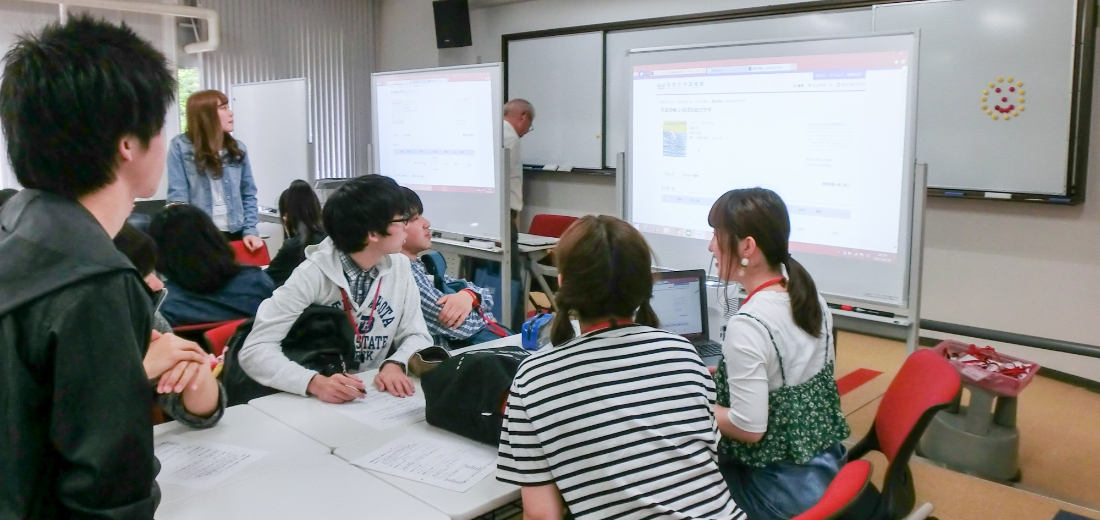

学年を越えて学びあう

プロジェクト型の授業

全学年でイベントの企画や運営を行う授業です。学年を越えて協働するなかで、上級生は企画力やリーダーシップを高め、下級生は先輩をモデルに学びを深めます。4年間の継続的な学びを通して、実践力、企画力、マネジメント力を身につけます。

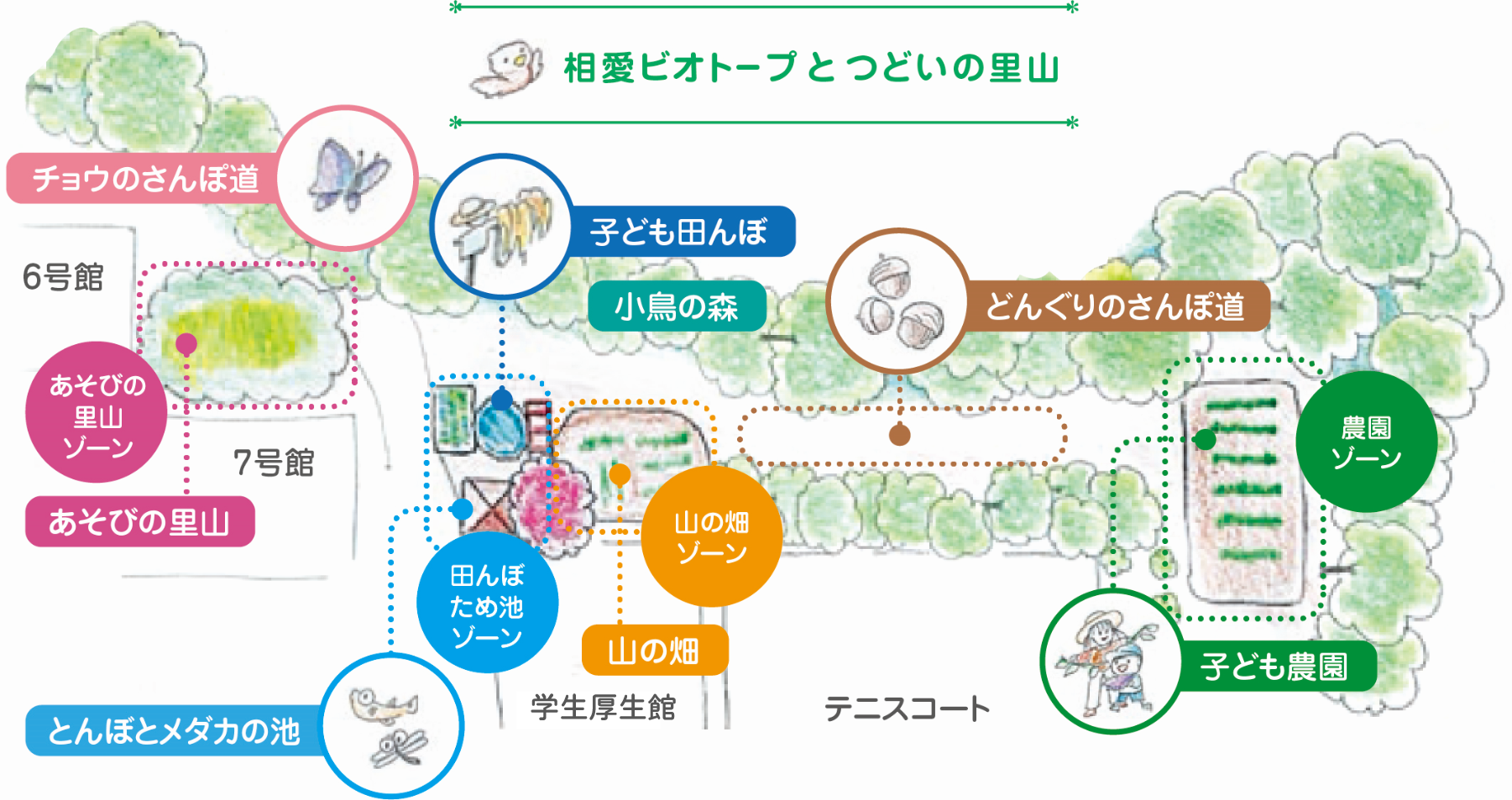

キャンパス内に里山を再現

キャンパス内に四季を感じる里山環境を再現しています。様々な生き物たちとふれ合える「田んぼ・ため池」に「あそびの里山」、野菜を栽培する「農園」に「山の畑」。豊かな自然学習環境での様々な実践経験を通して、豊かな感性を育みます。

9つの

パーソナルプログラム

小学校採用試験支援プログラム

小学校教諭採用試験(公務員試験)に向け専用学習室で学生同士や教員と学び合い合格をめざします。

幼・保採用試験支援プログラム

受験する自治体に合わせた対策を実施し、公立・難関私立の幼稚園・認定こども園保育所採用試験合格をめざします。

キャリア支援プログラム

4年間を通した取り組みで、生涯にわたる「キャリア形成」を見通し、なりたい自分をめざします。

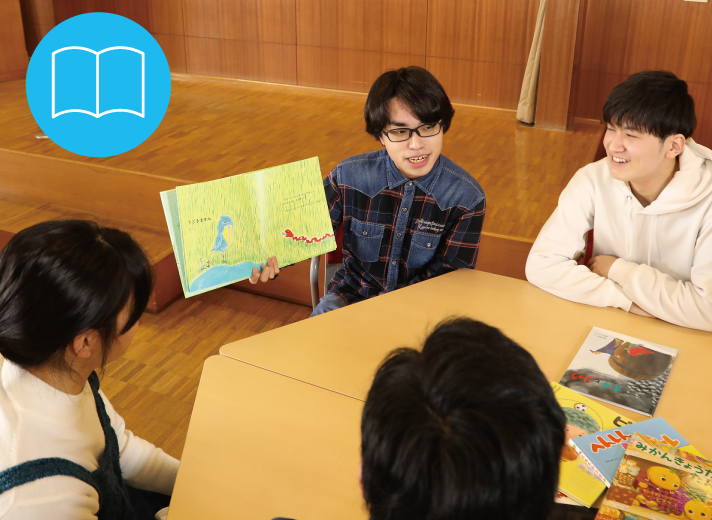

認定絵本士取得プログラム

子どもと絵本との豊かな出会や主体的に学ぶ基礎となる「読書力」を支援できる力を身につけ、認定絵本士取得をめざします。

ICT活用教育プログラム

小学校の授業でICTを活用したり子どもの情報活用スキルを支援できる力を実践的に身につけます。

子ども家庭福祉実践プログラム

特別な配慮が必要な子どもや困難な状況にある家庭を支援できる力を身につけます。

音楽表現教育プログラム

「音楽の相愛」ならではの環境で、音楽スキルに磨きをかけ、音楽表現活動を子どもの感性の育ちに活かせる先生力を身につけます。

食育実践プログラム

協力して調理する体験を通して、子どもの育ちの基礎となる食育支援ができる先生力を身につけます。

科目PICKUP

保育・教育マネジメント

(A~D)

1回生から4回生まで全学年が一緒に取り組む「たて割り」で行われます。学年を追うごとに「チームワーク」「段取り力」「プロジェクトの企画・運営」「マネジメント力」などのスキルを身につけ、「先生力」を高めます。

保育・教育実践学習

1年次の実習科目。保育所・幼稚園・認定こども園、児童福祉施設、小学校などの現場で、子どもとのふれあいを通してコミュニケーションや支援のありかたを学びます。初めての学外実習なので、事前の準備や事後のふり返りもしっかり行い、2年次以降の実習につなげます。

世代間交流演習

本学の施設を活用して地域の子育て家庭(乳幼児とその保護者)を対象に「よつばのクローバー」(あそびの広場)を開設し、交流活動を実施します。活動を通して、保護者とのコミュニケーション力や人と人をつなぐ実践力育成をめざします。

カリキュラム

1年次

「ベーシックセミナー」「保育・教育マネジメントA」「キャリアデザイン」「保育・教育実践学習」と、複数の科目で充実した「初年次教育」を展開しています。ゲームやグループワーク、自然学習環境の探索、保育・教育現場への一日実習などを通して、入学時の不安はすぐに解消し、大学での学修に見通しをもって取り組めるようになります。

-

ベーシックセミナー

-

キャリアデザイン

2年次

保育士、保育教諭、幼稚園教諭、小学校教諭をめざして、子ども理解や保育内容の理解、科目理解について、体験的にしっかりと身につけていきます。

-

乳児保育II

-

国語(書写を含む)

3年次

保育方法や教科指導法を自分で考え、実践できる力を身につけていきます。模擬保育や模擬授業の準備は大変ですが、達成感と充実感の連続です。

-

教育実習の指導(幼稚園)

-

理科指導法

4年次

「子ども学専門演習」は卒業ゼミです。卒業後の進路に向けて学科全体で取り組んだり、個別に課題研究をしたりと、4年間の学びをまとめあげます。「ICT活用教育」など、発展的な科目を学び、強みをもった保育者・教育者をめざします。

-

子ども学専門演習

-

ICT活用教育

取得可能な資格

- 保育士資格

- 幼稚園教諭一種免許状

- 小学校教諭一種免許状

- 認定絵本士

- 社会福祉主事[任用資格]

- 児童指導員[任用資格]

- 司書教諭

- 司書・学校司書

卒業後の進路

- 保育所

- 幼稚園

- 幼保連携型認定こども園

- 小学校

- 児童養護施設

- 障害児関連施設

- 乳児院

- 学童保育

- 教育・福祉関連企業

- 放課後等デイサービス

- 大学院進学など